「クルエルティフリー(Cruelty-Free)」という言葉を、最近よく見かけるようになりました。

「この化粧品、動物実験していません」という表示を見て、少し安心したことはありませんか? クルエルティフリー(動物実験不実施)の製品が選ばれるようになった背景には、動物実験の残酷な実態があります。

この記事では、過去に化粧品の安全性を確かめるために行われてきた、目を背けたくなるような具体的な動物実験の方法、この選択がなぜ重要なのか、そして私たちがどうやって本物を見分ければいいのかを詳しく解説します。

この記事を書いた人:トリニティ【公式】ホリスティック・アロマセラピスト龍神

目次

動物実験の手順とは

皮膚刺激性試験

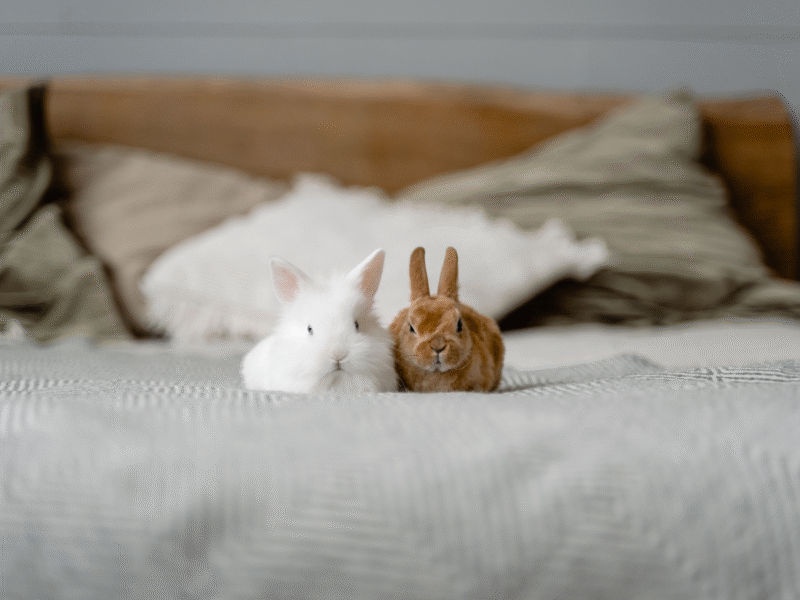

皮膚への刺激性を調べる試験です。主にウサギが使用されていました。

- 方法: ウサギの毛を剃った部分に試験物質を塗りつけ、その上からガーゼを貼ります。

- 観察: 24時間後、さらに数日間にわたって、ウサギの皮膚が赤くなる、腫れる、ただれるなどの反応がないかを観察します。

ウサギは皮膚が敏感なため、人間よりも強い反応が出やすく、激しい炎症や出血を引き起こすことがありました。

眼刺激性試験

(ドレイズテスト)

化粧品が誤って目に入った場合の安全性を評価する試験です。これも主にウサギが使われていました。

- 方法: ウサギの片方の目に試験物質を強制的に点眼します。ウサギは眼をこすらないように、頭だけが固定される拘束器に入れられます。

- 観察: 点眼後、数日から数週間にわたって、目の充血、腫れ、ただれ、角膜の混濁、失明などの変化を観察します。

この試験は、ウサギに多大な苦痛を与えることから、動物実験の中でも特に批判されてきました。

急性毒性試験(LD50テスト)

「LD50」とは「半数致死量」を意味し、試験物質を強制的に投与して、実験動物の半数が死に至る量を調べる試験です。主にマウスやラットが使用されます。

- 方法: マウスやラットに、試験物質を強制的に口から流し込んだり、皮膚に塗布したりします。

- 観察: 一定期間、けいれん、麻痺、内臓の損傷など、毒性反応の程度や死亡するまでの状態を観察します。

この試験は、動物を死に至らせることを目的としているため、非常に倫理的な問題が指摘されてきました。

皮膚感作性試験

(アレルギー反応)

皮膚のかぶれやアレルギー反応を調べる試験です。モルモットやマウスが使われます。

- 方法: 試験物質を数回にわたって動物の皮膚に塗りつけ、免疫システムがアレルギー反応を起こすかを確認します。

- 観察: 皮膚の炎症、発疹などのアレルギー反応の兆候がないか観察します。

これらの実験で使われた動物は、苦痛から解放されることなく、試験後には殺処分されることがほとんどでした。

なぜ、動物実験が使われてきたのか?

これまで、新しい成分や製品が人間に安全であるかを確認するため、動物実験が広く行われてきました。

しかし、人間と動物では生物学的反応が異なるため、動物実験の結果が必ずしも人間の安全性に直結しないのです。例えば、ウサギは涙腺がないため、眼刺激性試験では人間よりもはるかに強い苦痛を伴います。

世界と日本の動物実験

廃止の動き

こうした倫理的・科学的な問題から、世界では動物実験を廃止する動きが加速しています。

- 法律による規制: EUでは2013年に化粧品の動物実験が全面的に禁止されました。これにより、EU市場で販売されるすべての化粧品(輸入品を含む)は、動物実験を行ってはならないことになりました。他にも、インド、イスラエル、トルコなど世界40カ国以上で同様の規制が導入されています。

- 代替法の開発: 動物の細胞や組織を使ったin vitro(試験管内)試験や、コンピュータシミュレーション(in silico)といった代替法が大きく進歩しました。これらの方法は、より人間の反応に近い結果を得られるため、動物実験の必要性をなくしつつ、安全性を確保できるようになっています。

- 企業の自主的な取り組み: 日本でも、この世界的な流れに追随する形で多くの企業が方針を転換しています。例えば、国内大手メーカーの資生堂やカネボウは2013年以降、化粧品開発における動物実験を原則廃止しました。

これらの実験は過去のものに?

幸いなことに、現在はこれらの残酷な動物実験の多くが、in vitro(試験管内)試験やコンピュータシミュレーションといった代替法に置き換わっています。これらの方法は、人間の細胞や組織を使うため、動物実験よりも人間の反応を正確に予測できるとされています。

化粧品を選ぶ際、クルエルティフリーのマークが付いているか確認することは、私たちの日常の買い物を通じて、動物福祉と科学の進歩を支援することにつながります。

本物のクルエルティフリーを

見分ける方法

企業が「動物実験をしていません」と主張するだけでは、その信ぴょう性を確かめるのは難しいのが現状です。

なぜなら、自社では実験をしていなくても、原料サプライヤーが動物実験を行っている可能性があるからです。

そこで役立つのが、第三者機関による厳格な認証マークです。

- Leaping Bunny(リーピングバニー): ウサギが跳ねるロゴが特徴の、国際的に最も信頼されている認証プログラムの一つです。この認証を受けるには、製品だけでなく、その原料や成分のサプライヤーまで、サプライチェーン全体で動物実験が行われていないことを証明する必要があります。

- PETA(People for the Ethical Treatment of Animals): 世界最大の動物愛護団体PETAによる認証です。クルエルティフリーの製品に与えられ、製品が動物実験を行っていないことを示します。

クルエルティフリーと

ヴィーガンの違い

「クルエルティフリー」と混同されやすいのが「ヴィーガン」です。

- クルエルティフリー: 動物実験を行っていないこと。

- ヴィーガン: 動物由来の成分(ハチミツ、ミツロウ、コラーゲンなど)を一切使用していないこと。

つまり、クルエルティフリーの化粧品でも、動物由来の成分が含まれていることがあります。

動物実験も動物由来成分も避けたい場合は、「ヴィーガン」かつ「クルエルティフリー」の両方のマークが付いた製品を選ぶ必要があります。

認証マークがない企業でも

安心できるコスメ

-1024x791.png)

「この化粧品、動物実験してないって本当?」

環境や動物に配慮した製品を選びたいけれど、すべての化粧品にクルエルティフリーの認証マークがついているわけではありません。

でも、マークがないからといって、すぐに動物実験をしていると判断するのは早計です。

実は、認証マークは取得に時間やコストがかかるため、動物実験を一切行っていなくても、あえてマークを取得していない企業も数多く存在します。

公的な認証マークがなくても、「動物実験不実施」と明言する信頼性の高い化粧品会社をご紹介します。マークの有無だけで判断しない、賢いコスメ選びの参考にしてください。

※但し、原料サプライヤーが動物実験を行っている可能性もあることをあらかじめご了承ください。

2025最新版!

動物実験不実施メーカー一覧

子どもたちの生きる力を育む情報サイト【心の木の育て方】様より抜粋させていただきました。

動物実験をしていない化粧品を選ぶことは、単なる製品選びにとどまらず、動物愛護という倫理的な選択を示す一つの方法です。

商品を選ぶ際には、その裏側にあるストーリーにも目を向けてみませんか?

このサイトでは、

・肌本来の美しさを引き出すためのヒント

・心を穏やかに整えるための思考法

・日々の暮らしを大切にするためのアイデア

・波動と周波数による心身の整え方など、あなたの「肌」と「心」を根本から育むコンテンツをお届けします。

どうぞ、ごゆっくりとお愉しみください。

- Skin Problem Solutions (肌):肌の土台を整えるための正しいスキンケア知識

- The Holistic Mind (心):孤独感や漠然とした不安を解消するための、心の法則とマインドセット

- Essential Oils & Wellness (精油と健康):自分を慈しむ時間を作る、精油を使った実践的なセルフケア

- Quantum Healing Method(波動医学):エネルギーのズレを整える、次世代の量子的ヒーリング・メソッド

📢【LINE友だち限定企画】 あなたが今、心を調えたいテーマや、肌のSOSを教えてください。日頃の感謝を込めて、皆さまのリクエストにお応えする、個別性の高い特別な記事を配信いたします✨いつでもお気軽にリクエストしてくださいね😊

【LINE公式アカウント友だち追加プレゼント】

🔑LINE友だち限定記事のパスワード

🎁今のあなたに必要な精油がわかる体質診断

🎁あなたの肌に必要なケアがわかる肌質診断

【トリニティLINE公式コンテンツ】

🔸新着情報:ブログ更新・美容に関する豆知識

🔸限定情報:特別キャンペーンのお知らせ

🔸リクエスト受付:ご希望のBlog テーマ

🔸THE ROSE・量子シール・精油 ご注文受付

🔸個別相談 ・ご質問窓口

肌、心、そして細胞たちへ。THE ROSE

produced by TRINITY